牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、馬肉…それぞれ栄養価が異なり、健康効果も様々です。この記事では、お肉の種類ごとの特徴や栄養価を徹底比較!タンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンB1など、嬉しい効果が満載です。選び方や食べ方のヒントも満載で、日々の食事に取り入れやすいレシピもご紹介。賢くお肉を食べて、健康的な毎日を送りましょう!

お肉の栄養価を理解して賢く選ぼう!

お肉を選ぶ際には、栄養価を意識することが大切です。種類によって栄養価が異なり、賢く選ぶことで健康維持に役立ちます。

お肉を選ぶ際に重要な栄養素はいくつかあります。

<お肉選びのポイント>

・たんぱく質:筋肉を作る

・鉄分:貧血を予防・改善

・亜鉛:免疫力を向上

・アミノ酸:血圧上昇を抑制

・ビタミンB1:疲労を回復

これらの栄養素を考慮することで、より効果的に健康をサポートできます。

お肉の種類によって栄養価が異なるため、自分の体調や目的に合わせて選ぶことが重要です。栄養価を理解して、日々の食生活にお肉を賢く取り入れましょう。

肉の健康効果とは?食べるメリット

肉には、筋肉を作るたんぱく質、貧血予防に役立つ鉄分、免疫力を高める亜鉛、血圧上昇を抑えるアミノ酸、疲労回復を助けるビタミンB1など、健康に不可欠な栄養素が豊富に含まれています。これらの栄養素はそれぞれ体内で重要な役割を果たしており、私たちの健康維持に貢献しています。

たんぱく質|筋肉を作る

たんぱく質は筋肉を作る上で非常に重要な栄養素です。

筋肉は、運動だけでなく、呼吸や心臓の動きなど、生命維持にも不可欠な役割を果たしています。そのため、日々の食事から十分なたんぱく質を摂取することが大切です。

筋肉を作るために必要なことは以下の通りです。

- 良質なタンパク質摂取

- 必須アミノ酸の摂取

- 適切な運動

- 十分な休養

これらの要素がバランス良く組み合わさることで、筋肉は効率的に成長し、維持されます。特に、肉類は必須アミノ酸をバランス良く含んでいるため、筋肉作りに最適な食材と言えるでしょう。

たんぱく質を意識して摂取し、健康的な体づくりを目指しましょう。

鉄分|貧血を予防・改善する

鉄分は貧血の予防・改善に不可欠な栄養素です。特に女性は月経などにより鉄分が不足しがちなので、意識して摂取する必要があります。

鉄分が不足すると、体内で酸素を運搬するヘモグロビンの生成が滞り、貧血を引き起こします。 <鉄分不足の原因>

- 偏った食生活

- ダイエット

- 月経

- 妊娠・授乳

貧血になると、めまいや立ちくらみ、倦怠感などの症状が現れます。また、集中力や免疫力の低下にも繋がる可能性があります。鉄分を積極的に摂取し、貧血を予防・改善しましょう。

亜鉛|免疫力を向上させる

亜鉛は免疫力向上に不可欠な栄養素です。

亜鉛は、免疫細胞の活性化や抗体の生成を助ける働きがあり、不足すると免疫機能が低下する可能性があります。

亜鉛不足の原因は以下の通りです。

- 偏った食生活

- 加工食品の過剰摂取

- ダイエット

- ストレス

亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持にも関わっており、不足すると肌荒れや口内炎などの症状が現れることもあります。肉類は亜鉛の良い供給源であり、特に赤身肉に豊富です。バランスの取れた食事を心がけ、亜鉛を積極的に摂取することで、免疫力を高め、健康な体を維持しましょう。

アミノ酸|血圧上昇を抑制する・うつを予防する

アミノ酸は、血圧上昇の抑制やうつ病予防に効果が期待できます。

アミノ酸は、タンパク質を構成する要素であり、体内で様々な重要な役割を果たしています。血圧上昇抑制やうつ病予防に効果があるのは、アミノ酸が血管拡張作用や神経伝達物質の調整に関与するためです。

<アミノ酸の効果>

- 血圧を下げる

- 血管を広げる

- 気分を高める

- 脳機能を改善

- ストレスを軽減

これらの効果により、アミノ酸は高血圧の予防や改善、精神的な安定に貢献すると考えられています。

アミノ酸は、肉類だけでなく、魚介類、大豆製品、乳製品など、様々な食品に含まれています。バランスの取れた食事を心がけ、アミノ酸を積極的に摂取することで、健康的な生活を送ることができます。

ビタミンB1|疲労を回復する

ビタミンB1は、疲労回復に不可欠な栄養素です。

ビタミンB1は、摂取した糖質をエネルギーに変える際に必要な酵素を助ける役割を担っています。不足すると、エネルギー不足となり、疲労感や倦怠感を感じやすくなります。

<ビタミンB1不足の原因>

- 偏った食事

- アルコールの過剰摂取

- 激しい運動

- ストレス

これらの要因は、ビタミンB1の消費を促進したり、吸収を阻害したりすることで不足を引き起こし、疲労が蓄積しやすくなります。ビタミンB1を積極的に摂取し、疲労回復に役立てましょう。

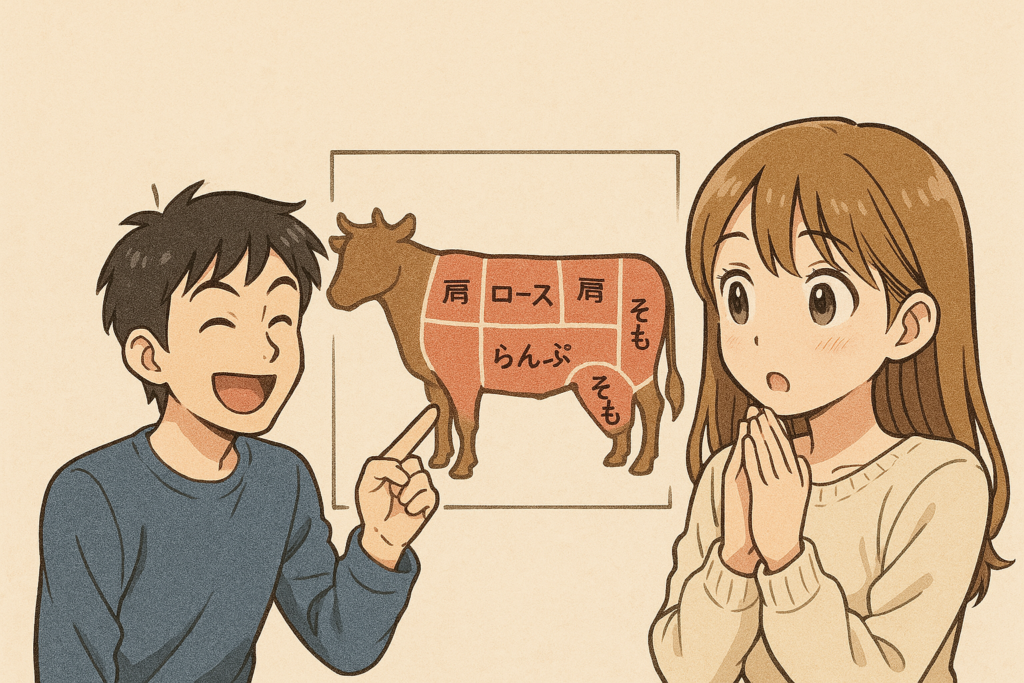

牛・豚・鶏・羊・馬、種類ごとの特徴は?

牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、馬肉…それぞれに特徴的な栄養価があります。

- 牛肉: 鉄分、亜鉛が豊富。

- 豚肉: 糖質、アルコール代謝をサポート。

- 鶏肉: 低脂肪、カロリーコントロールに。

- 羊肉: ビタミンB群が脂質代謝を促進。

- 馬肉: 高タンパク、低カロリーで鉄分、ビタミンも豊富。

このように、種類によって得意な栄養素が異なります。それぞれの特徴を理解して、賢く食生活に取り入れましょう。各お肉の詳しい栄養価や選び方のヒントは、以下で詳しく解説していきます。

牛肉:鉄や亜鉛が豊富で貧血予防に効果的

牛肉は鉄や亜鉛が豊富で貧血予防に効果的です。

牛肉にはヘム鉄と呼ばれる吸収率の良い鉄分が豊富に含まれており、貧血予防に効果的です。また、亜鉛も豊富で、免疫力向上や皮膚の健康維持に役立ちます。

牛肉に含まれる主な栄養素は以下の通りです。 <牛肉の栄養>

- ヘム鉄:貧血予防に効果的

- 亜鉛:免疫力向上をサポート

- たんぱく質:筋肉や組織を作る

- ビタミンB群:エネルギー代謝を促進

これらの栄養素は、健康維持に欠かせません。牛肉をバランス良く食事に取り入れることで、貧血予防や免疫力向上、体力維持に繋がります。日々の食生活に牛肉を賢く取り入れて、健康的な生活を送りましょう。

豚肉:糖質やアルコールの代謝をサポート

豚肉は糖質やアルコールの代謝をサポートする重要な役割を担っています。

これは、豚肉に豊富なビタミンB1が関係しています。ビタミンB1は、摂取した糖質をエネルギーに変える際に必要な栄養素であり、不足するとエネルギー不足に陥りやすくなります。また、アルコールを分解する際にもビタミンB1が消費されるため、お酒をよく飲む人にとっては特に意識して摂取したい栄養素です。

<ビタミンB1の効果>

- 疲労回復

- 精神安定

- 糖質代謝

- 皮膚の健康維持

ビタミンB1は、疲労回復や精神安定にも効果が期待できます。豚肉を積極的に摂取することで、これらの効果も期待できるでしょう。日々の食事に豚肉を取り入れて、健康的な生活を送りましょう。

鶏肉:低脂肪でカロリーコントロールに最適

鶏肉は、低脂肪でカロリーコントロールに最適な食材です。

鶏肉がダイエットや健康維持に役立つ理由は、他の肉類に比べて脂質が少なく、タンパク質が豊富に含まれているからです。

<鶏肉のメリット>

- 低脂肪でヘルシー

- 高タンパク質

- ビタミンB群が豊富

- 消化しやすい

これらのメリットから、鶏肉はアスリートやダイエット中の人だけでなく、健康を意識するすべての人におすすめです。積極的に食生活に取り入れて、理想の体型と健康的な毎日を手に入れましょう。

羊肉:ビタミンB群が脂質代謝を促進

羊肉はビタミンB群が豊富で脂質代謝を促進する効果が期待できます。

ビタミンB群は、摂取した栄養素をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。特に羊肉に多く含まれるビタミンB1、B2、B12は、脂質、糖質、たんぱく質の代謝を助け、エネルギー効率を高める働きがあります。これにより、脂質の蓄積を抑制し、ダイエットや生活習慣病の予防にも繋がります。

<ビタミンB群の効果>

- 脂質代謝を促進

- 糖質代謝を促進

- たんぱく質代謝を促進

- エネルギー産生をサポート

これらの効果により、羊肉は健康的な体づくりをサポートする食材と言えるでしょう。積極的に食事に取り入れて、ビタミンB群の恩恵を受けてみてはいかがでしょうか。

馬肉|高たんぱく・低カロリーで鉄やビタミンも豊富

馬肉は、高たんぱく・低カロリーであり、鉄分やビタミンも豊富に含んでいる優れた食材です。

馬肉が優れている理由は、その栄養価の高さにあります。他の食肉と比較して、タンパク質が豊富でありながら、カロリーや脂質が低い点が特徴です。

<馬肉の魅力>

- 高タンパク質: 筋肉を作る

- 低カロリー: 体重管理に最適

- 豊富な鉄分: 貧血予防に効果的

- ビタミン豊富: 健康維持をサポート

これらの要素により、馬肉は健康志向の方や、ダイエット中の方にもおすすめできる食材です。鉄分も豊富なので、貧血気味の方にも積極的に摂取していただきたい食品と言えるでしょう。

これらの理由から、馬肉は日々の食生活に取り入れることで、健康的な体づくりをサポートしてくれるでしょう。

肉類でタンパク質摂取する場合に意識したいこと

肉類でタンパク質を摂取する際は、脂質や塩分の過剰摂取に注意が必要です。肉の種類や調理法によっては、脂質が多くなりがちです。また、加工肉などでは塩分も多く含まれていることがあります。肉類ばかりに偏ると、他の食品から摂取できるビタミンやミネラル、食物繊維などが不足し、栄養バランスが偏る可能性も考慮しましょう。

脂質摂取量が多くなる可能性がある

肉類でタンパク質を摂取する場合、脂質摂取量が多くなる可能性があります。

肉にはタンパク質が豊富ですが、同時に脂質も多く含まれているため、摂取量に注意が必要です。特に、バラ肉やロース肉などの部位は脂質が多く、食べ過ぎるとカロリーオーバーにつながる可能性があります。

<脂質摂取量が多くなる原因>

- 部位の偏り

- 調理方法

- 摂取頻度

- 食材の組み合わせ

- ソースやタレ

これらの要因により、脂質の摂取量が増加しやすくなります。赤身肉を選んだり、蒸し料理や煮込み料理にするなど、調理方法を工夫したりすることで、脂質の摂取量を抑えることが可能です。バランスの良い食事を心がけ、肉の種類や部位、調理方法を工夫することで、健康的にタンパク質を摂取できます。

塩分摂取量が多くなる可能性がある

肉類からタンパク質を摂取する際に、塩分摂取量が多くなる可能性がある点に注意が必要です。

肉そのものに塩分が含まれているだけでなく、加工肉や味付けされた肉にはさらに多くの塩分が含まれている場合があります。過剰な塩分摂取は、高血圧やむくみなどの原因となる可能性があります。

塩分摂取量が多くなる原因として、以下の点が挙げられます。

<塩分摂取量が多くなる原因>

- 加工肉の利用

- 調味料の使用

- 外食・中食の頻度

- 塩分の多い食品との組み合わせ

- 食材そのもの

これらの要因が重なることで、塩分摂取量が多くなってしまうことがあります。肉を選ぶ際には、できるだけ加工されていないものを選び、調理する際には、塩分を控えるように心がけましょう。また、野菜や果物など、カリウムを多く含む食品を一緒に摂取することで、余分な塩分を排出する効果も期待できます。

日々の食生活で、肉の種類や調理法、組み合わせる食品に注意を払うことで、美味しく健康的にタンパク質を摂取することができます。

幅広い栄養素が摂取できない可能性がある

肉類でタンパク質を摂取する場合、幅広い栄養素が摂取できない可能性があります。

肉類は良質なタンパク質の供給源として優れていますが、それだけに頼ると栄養バランスが偏る恐れがあります。

<偏る栄養素>

- 食物繊維

- ビタミンC

- マグネシウム

- カリウム

- 葉酸

これらの栄養素は、野菜や果物、豆類などに豊富に含まれています。肉中心の食生活では、これらの摂取が不足しがちです。栄養バランスの偏りは、便秘や肌荒れ、免疫力低下など、様々な不調につながる可能性があります。

肉類からのタンパク質摂取に偏らず、様々な食品をバランス良く取り入れることが重要です。

お肉の選び方・食べ方で日常の悩みを解消しよう

お肉選びと食べ方を工夫することで、日々の悩み解決に繋がります。

- 自粛太りには、低脂質部位を選び、調理法を工夫

- 疲労回復には、ビタミンB群豊富な豚肉や鶏むね肉を積極的に

- 貧血改善には、ヘム鉄豊富な赤身肉やレバーを意識的に摂取

上記はほんの一例です。それぞれの悩みに合わせた具体的なお肉の選び方と食べ方を次の項目で詳しくご紹介していきます。

お悩み1:自粛生活での体重増加に悩む人へ

自粛生活での体重増加にお悩みの方へ、お肉を賢く選んで食べることで、その悩みを解消できます。

体重増加の原因は、運動不足や食生活の乱れによる摂取カロリーの増加です。

体重増加の主な原因は以下の通りです。

- 運動不足

- 間食の増加

- 高カロリーな食事

- ストレスによる過食

これらの原因に対し、お肉を上手に取り入れることで、筋肉量を維持し、代謝を上げることができます。特に、高たんぱく低脂質の鶏むね肉や赤身の多い牛肉を選ぶのがおすすめです。調理法も、油を使わない蒸し料理や茹で料理にすることで、カロリーを抑えられます。

お肉を賢く選んで食べることで、自粛生活中の体重増加の悩みを解消し、健康的な体づくりを目指しましょう。

お悩み2:在宅勤務で疲れた心と体を癒す方法

在宅勤務で疲れた心と体を癒すには、意識的な休息とリフレッシュが重要です。

疲労の原因は、同じ姿勢での作業や、オンオフの切り替えが難しいことによる精神的なストレスです。

<疲労の原因>

- 運動不足

- 睡眠不足

- 集中しすぎ

- 環境の変化

- コミュニケーション不足

これらの要因が重なることで、心身の疲労が蓄積されてしまいます。対策として、こまめな休憩を取り、軽い運動やストレッチを取り入れましょう。また、アロマを焚いたり、音楽を聴いたりするなど、五感を刺激するリラックス方法も効果的です。

日々のケアで心身のバランスを整え、在宅勤務をより快適に過ごしましょう。

お悩み3:貧血気味を改善するための食事術

貧血気味の改善には、食事からの鉄分摂取が重要です。

鉄分は、赤血球のヘモグロビンを作るために不可欠な栄養素であり、不足すると貧血を引き起こしやすくなります。

貧血改善のための食事術は以下の通りです。

<貧血改善の食事術>

- ヘム鉄を含む食品を積極的に摂取

- ビタミンCを一緒に摂る

- 鉄分の吸収を阻害する食品を避ける

- バランスの取れた食事を心がける

ヘム鉄は、肉や魚などの動物性食品に多く含まれており、非ヘム鉄よりも吸収率が高いのが特徴です。また、ビタミンCは鉄分の吸収を助ける働きがあるため、積極的に摂取しましょう。一方で、タンニン(お茶やコーヒーに含まれる)やフィチン酸(玄米などに含まれる)は鉄分の吸収を阻害する可能性があります。バランスの取れた食事を心がけ、鉄分豊富な食品を意識的に摂ることで、貧血気味の体を改善できます。

栄養を考えて賢く食べる!お肉のパワーを活かす

お肉は種類によって栄養価が異なります。それぞれのパワーを賢く活かしましょう!

- ニラ玉炒め: シンプルながら栄養満点。

- ささみの梅しそロール: さっぱりとしてヘルシー。

- 豚ぺい焼き: 低カロリーなのに満足感のある一品。

- グリーンサラダ: 貧血改善に効果的な食材を使用。

これらのレシピは、お肉の栄養を最大限に引き出す工夫がされています。ぜひ、日々の食卓に取り入れて、お肉のパワーを実感してください。詳しいレシピは各項目でご紹介します!

シンプルな食材で作る「ニラ玉炒め」のレシピ

ニラ玉炒めは、シンプルながら栄養満点で、お肉のパワーを手軽に活かせる料理です。

ニラ玉炒めが栄養満点な理由は、ニラと卵、そして豚肉(お好みで)の組み合わせにあります。これらの食材が持つ栄養素がお互いを補完しあい、効率よく摂取できるからです。

ニラ玉炒めの栄養ポイントは以下の通りです。

- ニラ:疲労回復を助ける

- 卵:良質なタンパク源

- 豚肉:ビタミンB群が豊富

これらの食材を組み合わせることで、疲労回復、筋肉の維持、そしてエネルギー代謝の促進といった効果が期待できます。特に、豚肉に含まれるビタミンB1は、ニラの成分と合わさることで吸収率がアップすると言われています。

🥢ニラ玉炒め(2人分)

【材料】

- ニラ:1束(約100g)

- 卵:3個

- ごま油:小さじ1(炒め用)

- サラダ油:小さじ1(卵焼き用)

【調味料】

- 鶏ガラスープの素:小さじ1

- 醤油:小さじ1

- 酒:小さじ1

- 塩:少々

- 胡椒:少々

【作り方】

① ニラを5cmほどの長さに切る。

② 卵をボウルに割り入れ、塩少々を加えてよく混ぜておく。

③ フライパンにサラダ油を熱し、中火で卵をふわっと半熟に炒めて一度取り出す。

④ 同じフライパンにごま油を足し、ニラを軽く炒める(30秒〜1分くらい)。

⑤ 鶏ガラスープの素・酒・醤油を加えてサッと混ぜ、取り出した卵を戻す。

⑥ 全体を軽く混ぜ合わせて、塩・胡椒で味をととのえたら完成!

🍚ポイント

- 卵は先に炒めて取り出すと、ふわふわ食感が保てる!

- ニラは火を通しすぎず、シャキッと仕上げるのがコツやで。

ニラ玉炒めは、忙しい毎日でも手軽に作れて、美味しく栄養を摂れる優秀なレシピです。ぜひ、食卓に取り入れてみてください。

おすすめ簡単レシピ:ささみの梅しそロール

ささみの梅しそロールは、栄養満点な鶏むね肉を手軽においしく食べられるおすすめレシピです。

鶏むね肉は低脂肪・高タンパク質でヘルシーですが、パサつきやすいのが難点です。しかし、梅としそを巻くことで、さっぱりとした風味とジューシーさを加え、美味しく食べられます。

<ささみの梅しそロールの魅力>

- 低脂肪・高タンパク質

- 梅としその風味

- 簡単な調理工程

- 彩り豊かで食欲をそそる

🐓ささみの梅しそロール(2人分)

【材料】

- 鶏ささみ:4本

- 梅干し:2〜3個(または梅肉チューブ:大さじ1)

- 大葉(しそ):4枚

- 塩・胡椒:少々

- 薄力粉:適量(まぶす用)

- サラダ油:大さじ1

【作り方】

① ささみは筋を取り、ラップをかけて麺棒などで軽く叩いて薄くのばす(厚みを均一にする)

② 梅干しは種を取り、包丁でたたいてペースト状にしておく(梅肉チューブでもOK)

③ ささみに塩・胡椒を軽くふり、大葉1枚、梅肉をのせてくるくる巻く(端からしっかり)

④ 巻き終わりを下にして、薄力粉を全体に軽くまぶす

⑤ フライパンに油を熱し、巻き終わりを下にして中火で焼く

⑥ 全体に焼き色がついたら、フタをして弱火で3〜4分蒸し焼きにして火を通す

⑦ 火が通ったらそのまま少し冷まし、食べやすい厚さにカットして完成!

🍱ポイント

- お弁当にもぴったり◎冷めても美味しい

- 梅の酸味としその香りがささみの淡白さと相性抜群

- ポン酢やマヨネーズをつけても美味しいで!

作り方は簡単。お弁当のおかずにもぴったりです。梅の酸味と、しその香りが食欲をそそり、暑い夏でもさっぱりと食べられます。ぜひ、お試しください。

低カロリーながらこってり味の「豚ぺい焼き」の作り方

豚ぺい焼きは、低カロリーながらも満足感のある一品です。

豚ぺい焼きがお手軽に作れる理由は、豚肉と卵、そしてキャベツなどの身近な材料で簡単に作れるからです。これらの材料を炒めて卵で包むだけで、あっという間に完成します。

<豚ぺい焼きの魅力>

- 簡単調理

- 低カロリー

- 節約レシピ

- 栄養満点

- アレンジ自在

これらの魅力があるため、忙しい日でも手軽に作れて、ダイエット中でも罪悪感なく食べられます。また、家計にも優しく、冷蔵庫の余り物整理にも役立ちます。

🐷✨ヘルシー豚ぺい焼き(2人分)

【材料】

- 豚こま切れ肉(または赤身ロース薄切り):100g

- キャベツ:1/8個(約100g・千切り)

- 卵:2個

- サラダ油:小さじ1

- 塩・胡椒:少々

【トッピング】

- お好み焼きソース(または糖質オフソース):適量

- マヨネーズ(カロリーオフ推奨):適量

- 青のり・かつお節:お好みで

🍳 作り方

① キャベツは細めの千切り、豚肉は食べやすい大きさに切る。

② フライパンに油をひいて中火で熱し、豚肉を炒め、塩胡椒で下味をつける。

③ 肉の色が変わったらキャベツを加え、しんなりするまで炒める。

④ 別のボウルで卵を溶き、フライパンに薄く流し入れて広げ、弱火で焼く。

⑤ 半熟のうちに、炒めた具材を中央にのせて卵で包む。

⑥ お皿に移して、お好み焼きソース・マヨをかけ、青のり&かつお節をパラッと。

📝 ポイント

- 油は最小限&ノンオイルフライパンならさらに◎

- 赤身肉やサラダチキンでも代用OK!

- キャベツ多めでボリュームアップ&低カロリーに

豚ぺい焼きは、手軽でおいしく、栄養も満点な万能レシピです。ぜひ、今晩の食卓にいかがでしょうか。

貧血改善に効果的な「絹さやとそら豆とアスパラのグリーンサラダ」のレシピ

貧血改善には「絹さやとそら豆とアスパラのグリーンサラダ」が効果的です。

理由として、これらの食材は鉄分や葉酸などの造血に必要な栄養素を豊富に含んでいるからです。特に、鉄分は赤血球のヘモグロビンを作る上で欠かせないミネラルであり、不足すると貧血を引き起こす可能性があります。

<貧血改善のポイント>

- 鉄分豊富な食材を選ぶ

- ビタミンCと一緒に摂取

- 良質なタンパク質も摂取

これらのポイントを踏まえ、「絹さやとそら豆とアスパラのグリーンサラダ」を積極的に摂取することで、鉄分の吸収率を高め、貧血改善に繋げることができます。

🥗絹さやとそら豆とアスパラのグリーンサラダ(2人分)

【材料】

- 絹さや:50g

- そら豆(さやから出して):100g(約10〜12粒)

- アスパラガス:2本

- ベビーリーフ or サラダほうれん草:ひとつかみ

- オリーブオイル:大さじ1

- レモン汁 or 酢:小さじ2

- 塩:少々

- 粗挽き胡椒:少々

- 粉チーズ or クルミ(お好みで):適量

👩🍳作り方

① 絹さやは筋を取り、アスパラは根元の固い部分を少し切って、4〜5cmの長さに斜め切り。

② そら豆はさやから出し、黒い部分に軽く切れ目を入れる(むきやすくなる)

③ 鍋に湯を沸かし、そら豆→アスパラ→絹さやの順に軽く塩茹でする(それぞれ30秒〜1分程度)

④ 茹でたらすぐに冷水にとって色止めし、水気をよく切る。

⑤ そら豆は薄皮をむいておく。

⑥ ボウルにオリーブオイル・レモン汁・塩・胡椒を混ぜ、ドレッシングを作る。

⑦ 野菜とベビーリーフを和えて器に盛り、お好みで粉チーズや砕いたクルミをトッピング。

🌱ポイント

- 鉄分+ビタミンCを一緒に摂ると吸収アップ!

- オリーブオイル+レモンのシンプルドレッシングで素材の甘みを活かす◎

- クルミを加えると良質な脂質もプラスできておすすめ!

最後に、これらの食材をバランス良く摂取することで、より効果的に貧血を改善し、健康的な生活を送ることができます。

まとめ

賢くお肉を食べることは、健康的な食生活を送る上で非常に重要です。

お肉は、私たちの体に必要な栄養素を豊富に含んでいますが、種類によって栄養価や特徴が異なります。それぞれの特徴を理解し、バランス良く摂取することが大切です。

<お肉を賢く食べるポイント>

- バランスの良い食事を心がける

- 種類ごとの栄養価を理解する

- 食べ方を工夫する

これらのポイントを意識することで、お肉のパワーを最大限に活かし、健康的な生活を送ることができます。日々の食生活にお肉を賢く取り入れて、元気な毎日を送りましょう。

-

塩で食べるステーキ!プロ直伝の美味しい焼き方

塩で食べるステーキ!プロ直伝の美味しい焼き方 -

「A4・A5」牛肉のランクは何が基準?これさえ見ればわかる牛肉の格付け

「A4・A5」牛肉のランクは何が基準?これさえ見ればわかる牛肉の格付け -

鉄板焼きデートの服装マナー!料理を楽しむためのコーデ

鉄板焼きデートの服装マナー!料理を楽しむためのコーデ -

和牛と国産牛、外国産牛肉の違いを徹底解説【アメリカ・オーストラリア】

和牛と国産牛、外国産牛肉の違いを徹底解説【アメリカ・オーストラリア】 -

ブランド牛の定義とは?種類や条件を解説

ブランド牛の定義とは?種類や条件を解説 -

牛、豚、鶏、羊、馬…賢く食べよう!種類別の栄養価と選び方のヒント

牛、豚、鶏、羊、馬…賢く食べよう!種類別の栄養価と選び方のヒント -

ハンバーグのカロリーは?栄養素や成分、ダイエットに役立つ情報もご紹介

ハンバーグのカロリーは?栄養素や成分、ダイエットに役立つ情報もご紹介 -

スーパーのステーキ肉が激変!ビール漬けで柔らかくなる裏ワザ

スーパーのステーキ肉が激変!ビール漬けで柔らかくなる裏ワザ -

ステーキの歴史を知って、牛肉を語ろう!

ステーキの歴史を知って、牛肉を語ろう!

コメント